Hace unos días se suscitó una discusión interesante sobre convivencia en el grupo de WhatsApp de profesores de una de las instituciones donde trabajo. El motivo: el elevado costo que hay que cubrir para asistir a la comida anual de personal académico y administrativo. Las posturas se dividieron entre quienes opinaban que, por un lado, la asistencia (y el pago) por la cena son opcionales y que ningún docente está obligado a asistir y, por el otro, quienes opinamos que cobrar por un espacio de convivencia es un absurdo si lo que se busca es formar la comunidad educativa que queremos.

Algunas voces señalaron lo aburrido que son estas cenas, por lo que recomendaban no asistir de igual forma. Los mecanismos fallidos de esa intención institucional de organizar la convivencia están servidos. El condicionamiento económico para participar de ella envía un mensaje desgarrador: si no tienes dinero no puedes formar parte de un espacio de encuentro como estos. El resultado es la exclusión y la jerarquización clasista del personal educativo y administrativo, un retrato muy fiel de las relaciones de la comunidad docente en esa universidad.

A ello se suma la normalización de esta exclusión como política institucional. Un ejemplo de esto es cuando hay voces que sugieren que la mejor solución es no asistir; dejar el conflicto por la paz, como si no se estuviera debatiendo en el fondo la formación de una mejor comunidad educativa. La práctica es recurrente, pues también sucede lo mismo con la comunidad de alumn@s.

La última disputa estudiantil por las estrategias de convivencia de la institución se originó cuando se organizó un encuentro de egresados y egresadas por el que se cobraba para ingresar alrededor de $1,500 pesos. Era crónica de una muerte anunciada: el encuentro fue un fracaso y fue boicoteado en las redes sociales oficiales de la institución.

֍

Un lugar común en la discusión sobre la educación del presente es el reclamo retórico de que se atraviesa por una “crisis de convivencia” en las instituciones escolares. Sin embargo, lo que se busca, ante todo —nos recuerda Carlos Skliar—, es petrificar la convivencia, acicalarla, higienizarla, borrar todo rastro de conflictividad que rompa con la normalidad del progreso educativo que las corrientes pedagógicas dominantes desean imponer para la educación. Todo cabe dentro de la llamada “crisis” de la convivencia al grado que la crisis se banaliza y se pierde de vista.

Ingentes esfuerzos se emprenden en nuestras instituciones para “superar la crisis de convivencia”, recurriendo a los mismos procedimientos que la originaron en un inicio. En el intento, las instituciones solo logran resolver que se necesita institucionalizar aún más la educación, cuando el problema se relaciona, de origen, con la institucionalización misma.

Si, por el contrario, pensáramos la convivencia como tensión y afecciones, como una modificación de lo uno y de lo otro en el momento mismo de convivir, «no buscaríamos resolver la vida en común a partir de fórmulas solapadas de buenos hábitos y costumbres, morales industrializadas, didácticas del bien-estar y del bien-decir, valores insospechables, o necios laboratorios de diálogos ya preconstruidos» (p. 102), dice Skliar. Léase bien: “necios laboratorios de diálogos ya preconstruidos”.

Es sintomático que casi todas las capacitaciones docentes sobre convivencia lleven por título palabras como “modelo”, “estrategia”, “metodología”, “desarrollo”. Y, precisamente, que se busque “capacitar” para el bien-convivir, como si la capacidad de formar comunidad, de accionar con otros, no fuera ya inherente a nuestra condición humana (Arendt grita desde su tumba).

Esa convivencia, que se da de por sí en sociedad de forma comunitaria; esa que nos permite los encuentros de la vida cotidiana, el diálogo y los afectos, los desencuentros y los disensos, pero que pese a todo permite el estar-juntos, relacionándonos y conversando; cuestionando lo que acontece para darle forma a nuestro mundo en común; esa convivencia espontánea es la que las instituciones persiguen hasta el cansancio para administrarla y blanquearla. Por ello se le enquista, porque la conflictividad de la convivencia corroe los principios de la educación escolarizada: orden y progreso.

Si la convivencia según las instituciones debe ser armonía y ausencia total de conflicto, ¿entonces no podemos cuestionar, para mejorar, las formas de habitar y relacionarnos en la comunidad educativa y laboral de las que participamos? Si la convivencia no puede ser tensión y detracción, si se higieniza a tal grado, no queda más que dejar de interrogarnos sobre cómo convivimos y aceptar dócilmente las pautas de coexistencia que se asignan desde afuera (o desde arriba).

Así, como animal aturdido, la educación se persigue su propia cola. Los consejos educativos aquí y allá no entienden por qué sus comunidades se apagan como velas sin oxígeno; por qué hay un movimiento masivo de deserción y de desencanto educativo en las y los jóvenes.

Skliar propone, pues, entender la convivencia como un estar-juntos y no como un retrato limpio de contradicciones, cómodo y prefigurado. “Ese estar juntos, ese contacto de afección no es un vínculo de continuidad, no es reflejo de una comunicación eficaz sino, fundamentalmente, un embate de lo inesperado sobre lo esperado, de la fricción sobre la quietud, la existencia del otro en la presencia del uno” (p. 105).

En ese marco de petrificación de la crisis, como un camino en falso que conduce hacia la perfección mecánica de la educación, Skliar coloca algunas nociones de la convivencia como un estar-juntos de dos o más sujetos que se ven afectados y son perturbados en absoluta reciprocidad.

Ese estar-juntos de Skliar no existe al interior de las instituciones educativas, donde el contacto educador-educando o dirección-comunidad educativa es un encuentro planificado, normado y regularizado. La educación al interior de las instituciones es un lugar frío, un museo polvoriento, un libro viejo cuyas hojas han sido corroídas por el moho. Paradójicamente, las corrientes pedagógicas que buscan liberar lo educativo y dar paso a la afamada inclusión de la diversidad solo logran encapsular los males, clausurando la diversidad misma que brota de los encuentros libres no susceptibles de estandarización.

El problema de recurrir al discurso de la crisis dice Skliar, es nuestra habituación a la crisis que se traduce en «aletargamiento frente al riesgo, el dolor y el padecimiento». En vez de “crisis”, cuyos significados se han desgastado, dice nuestro autor, habría que hablar de «dolor», «agonía», «padecimiento» y «sufrimiento» de la educación.

Un punto ciego de la crisis es la de la conversación, nuestro vehículo de convivencia por antonomasia. Al interior de las instituciones hemos dejado de conversar como acto ontológico y epistemológico de la transmisión de experiencia, y hemos dado paso a la estandarización del diálogo. Las academias no emergen ya de la creatividad intelectual y de la co-producción, se fabrican corporativamente persiguiendo metas industriales, y de ahí en parte que las comunidades académicas reproduzcan las jerarquías y la competencia.

֍

Carlos dice que la convivencia reside en un «primer acto de distinción». Aquello que me distingue de otros seres, pero también de mi relación con esos otros y otras. Así, la convivencia implica contrariedad, perturbación, afectación mutua en las diferencias.

La convivencia es disenso, fricción, separación, una «embestida de lo inesperado». Pero la educación está capturada por el discurso travestido de la inclusión y la diversidad que pretende matizar las diferencias tomando “distancia”, siendo “tolerantes” a los otros y guardando las tensiones en un cajón. Mientras no entendamos que la convivencia se trata de conocer los límites de los unos con los otros al tiempo que nos vemos envueltos en afectaciones múltiples, vamos a continuar enlatando la convivencia sin éxito.

La convivencia es ante todo conversación, ante todo transmisión, ante todo una política colectiva de la memoria, pero es sobre todo hospitalidad y hostilidad en su más absoluta contradicción. Aprender a convivir es deseo y responsabilidad de convivencia en una relación clara de contacto con la alteridad. Y si no tenemos eso claro, entonces no entenderemos la convivencia ni encontraremos el origen de esas comunidades educativas ya marchitas.

Si el acto educativo es convivencia, donde los unos y los otros nos vemos afectados y afectamos en ese proceso, y si la convivencia se ordena en forma de conversación espontánea, de un estar-juntos conversando sobre lo que sucede, la educación no se trata de enseñar a otros a vivir (ni de manipular los encuentros entre personas), lo que comúnmente se traduce en la imposición de modos de vivir vidas ajenas. Todo lo contrario: la tarea educativa es responder éticamente a la presencia del otro en esa convivencia problemática que supone la existencia entre nosotrxs.

Referencias:

Skliar, Carlos, “Los sentidos implicados en el estar-juntos de la educación”, Revista Educación y Pedagogía, Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, vol. 22, núm. 56, enero-abril, 2010, pp. 101-111.

Nota: este texto se escribió en dos momentos diferentes entre el 19 de noviembre de 2022 y la fecha en la que se publica.

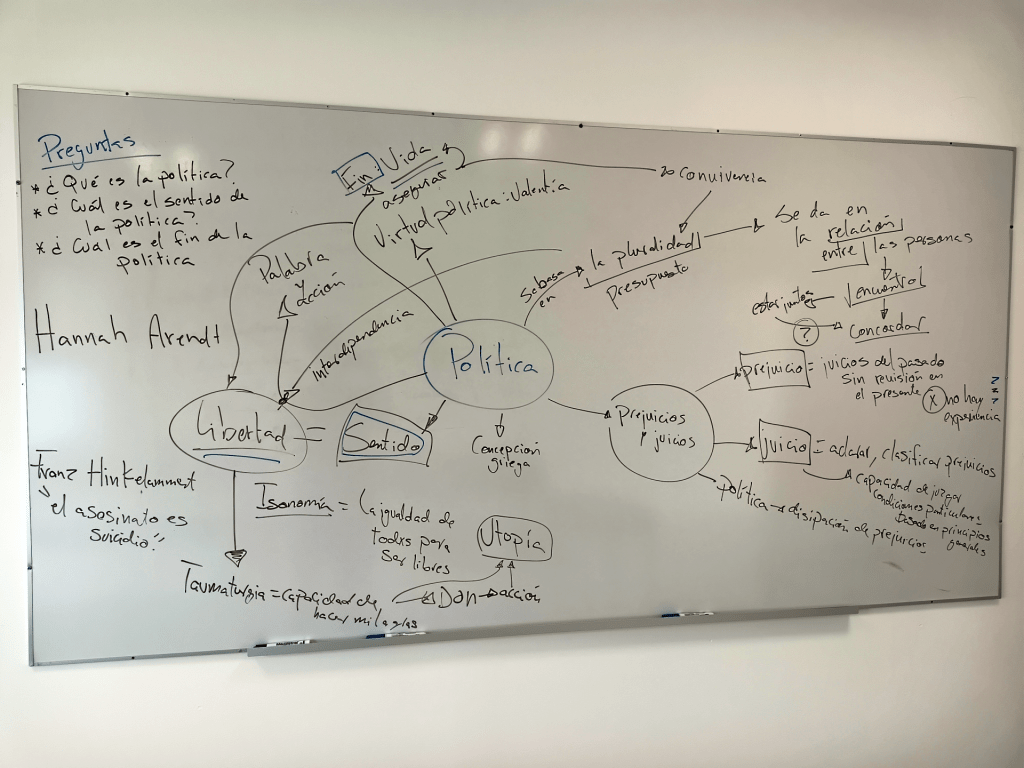

Foto de portada: Apunte de clase sobre Hannah Arendt.

Deja un comentario